I decreti del 30 novembre e del 12 dicembre 2020 dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, relativi al patrimonio culturale custodito nei depositi di musei e luoghi della cultura, hanno sollevato una levata di scudi da parte di cittadini, associazioni ed operatori dei beni culturali, una querelle a cui Pressenza ha contribuito, se non proprio inaugurato, con l’articolo del 6 dicembre (e gli aggiornamenti successivi pubblicati dalla nostra Agenzia) all’indomani della pubblicazione del primo provvedimento amministrativo denominato ampollosamente “Carta di Catania”. Il 10 febbraio scorso la Commissione cultura dell’Assemblea regionale ha bocciato i due provvedimenti che, tuttavia, pare non siano stati ritirati dall’assessore competente.

Quello sul destino delle opere conservate nei depositi dei musei non è argomento nuovo, quanto meno nella vicenda dei beni culturali della città di Palermo. Nel 1930, Filippo Meli, sacerdote e critico d’arte, racconta come la riorganizzazione della Pinacoteca di Palermo, all’interno del Museo Nazionale, avesse comportato la risistemazione dei magazzini dell’Istituto. In particolare Enrico Brunelli, commissario per la tutela degli oggetti d’arte medievale e moderni, inviato dalla Direzione generale di Antichità e Belle Arti con l’incaricato di rivedete l’esposizione del Museo del capoluogo siciliano, attuò nel 1927 una prima operazione di “sfollamento” dei magazzini, cedendo al Museo diocesano – appena costituito nella stessa città – e al Museo civico di Agrigento alcuni dipinti da lui ritenuti “superflui”. Siamo in pieno ventennio fascista, solo qualche anno prima dei Patti Lateranensi tra Regno d’Italia e Santa Sede (1929), la cui normazione, anche nell’ambito dei beni culturali, ha ripercussioni ancora oggi.

La parola “sfollamento” che sembrerebbe così poco adeguata se riferita alle opere del Museo di Palermo passate in rassegna, promosse e bocciate, qualificate come utili e inutili, assume invece un forte significato ideologico se contestualizzata nel periodo più buio per l’Italia, in cui anche gli esseri umani subivano le stesse sorti dei manufatti conservati nei siti museali e si varavano le criminali leggi razziali.

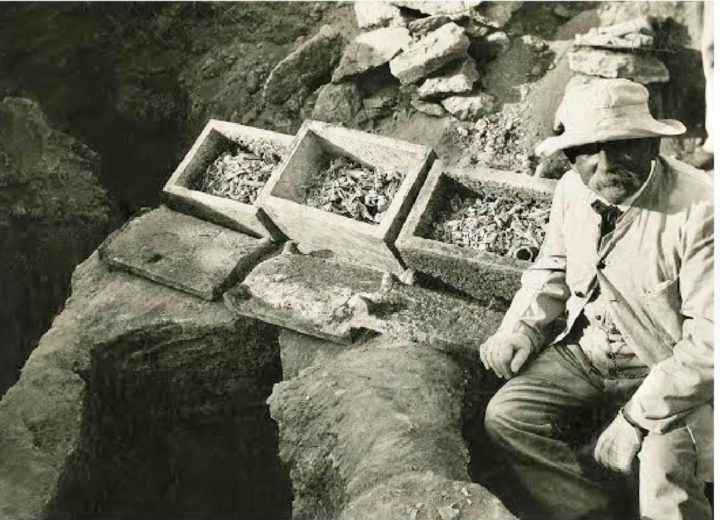

Ma torniamo al merito della questione. Per comprendere perché si rilevava la necessità di liberare i magazzini del Museo nazionale della Sicilia, bisogna andare indietro di qualche decennio. Più precisamente ad Antonino Salinas – archeologo e numismatico – che all’indomani dell’Unità d’Italia, in oltre quarant’anni di direzione del Museo di Palermo a partire dal 1873, animato da sincero spirito risorgimentale, acquisì per l’Istituto migliaia di oggetti delle più diverse tipologie, ritenendo che ogni manufatto storico e/o artistico costituisse un tassello fondamentale per la restituzione della memoria della Sicilia nel quadro di una più ampia narrazione, non solo patriottica ma che guardava al Mediterraneo. Così, già all’indomani della morte di Salinas, nel 1914, si poneva la questione non solo di riorganizzare l’esposizione permanente del Museo, bensì di ripensare – soprattutto – alla sorte della mole di oggetti accumulati dal grande studioso, conservati nei depositi dell’ex complesso dei Padri Filippini all’Olivella, odierno Museo archeologico regionale a lui giustamente intitolato.

Racconta Vincenzo Tusa – archeologo e soprintendente ai beni archeologici della Sicilia occidentale – che quando giunse a Palermo alla fine degli anni ‘40, giovane ispettore presso la “Soprintendenza alle Antichità di Palermo”, ancora non era stata completata la consegna del materiale medievale e moderno alla “Soprintendenza alle Gallerie” e i magazzini del “Museo Nazionale” erano pieni delle più varie testimonianze: “ricordo – scrive Tusa – alcuni merletti siciliani, una raccolta di collari da appendere al collo di bovini con la campana, riccamente istoriati, alcune tavole con vecchie chiavi, oggetti di culto, stampe, etc. (…) Mi si diceva che questo era tutto materiale che Salinas aveva pazientemente raccolto nei quarant’anni in cui diresse e formò il Museo di Palermo, ma che questo che io avevo trovato era ben poca cosa in confronto a quello che era già stato consegnato”.

La necessità di raccogliere a piene mani dalla cultura materiale isolana, secondo una visione globale delle testimonianze del passato in funzione, diremmo oggi, didattico-formativa – come già coglieva Tusa nel 1978 –, risulta essere l’aspetto più interessante dell’azione di Salinas: “i Musei non abbiano a servire di vana pompa ma sì di pubblica utilità”, per cui non devono conservare solo capolavori “del valore dell’Apollo del Belvedere e del Laocoonte e della Trasfigurazione” di Raffaello ma, anche, “porgere, per mezzo dei monumenti genuini e classificati con esattezza, una immagine vera e genuina dell’arte e della vita dei secoli precedenti”.

Per questi presupposti Salinas aborriva “lo sfruttamento dei monumenti del passato per motivi retorici (…) cui – tiene a precisare Tusa (che era nato nel 1920) – abbiamo assistito noi stessi in un recente passato”. La stessa retorica, aggiungiamo noi che, malgrado tutto, siamo costretti ancora oggi a registrare tutte le volte che il politico di turno e lo pseudo-intellettuale asservito alle logiche di potere dinanzi ai beni culturali recitano discorsi magniloquenti e roboanti, che avrebbero indignato tanto Antonino Salinas quanto Vincenzo Tusa. Chissà cosa avrebbe pensato quest’ultimo delle celebrazioni riservate a lui e alla moglie Aldina Cutroni, studiosa di numismatica, lo scorso dicembre presso le Cave di Cusa da parte di un governo non solo lontanissimo dal suo pensiero politico ma anche dalla sua visione rispetto al futuro dei beni culturali, per cui riconosceva il contributo più importante di Salinas proprio in quel lavoro di raccoglitore indefesso di oggetti del passato, poi transitati in diversi musei della città di Palermo, quella “massa di testimonianze” – sottolinea Tusa – da cui “si può sempre trarre uno spunto un incitamento e soprattutto il materiale per continuare gli studi per la conoscenza di chi ci ha preceduto”.

Un’eredità materiale quella di Antonino Salinas che l’ampollosa Carta di Catania – anche non volendo – consentirebbe di saccheggiare, consegnando i beni culturali, custoditi nei depositi di musei e luoghi della cultura, in mano ai privati e alle istituzioni museali ecclesiastiche. In altri termini, mentre lo “sfollamento” di opere nel ventennio fascista andò a beneficiare, in prima battuta, il Museo diocesano di Palermo, gli effetti dello “smaltimento” odierno, sous-régime della Carta di Catania (casuale analogia), hanno di già impreziosito l’esposizione del diocesano della città etnea.

L’eredità spirituale e immateriale di Salinas viene oggi distorta dalla retorica della presunta “identità siciliana” del patrimonio culturale. Nel discorso del 1873 in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università dove ricopriva l’incarico di professore di archeologia, Salinas lucidamente dichiarava: “non mi sento fare partigiano di quanti credono che l’arte di Sicilia sia la cosa che stia da sé, indigena, senza predominanze straniere. Ché anzi io vedo gli strettissimi rapporti che nei tempi antichi legarono l’isola a tutte le altre regioni del Mediterraneo, e nelle opere del Medioevo trovò numerosissimi i nomi di artisti venuti dal continente italiano; ma in tutta questa mescolanza di elementi stranieri, anzi a cagione di questi stessi elementi, alcuni dei quali non operarono mai nel resto d’Italia, le arti di Sicilia hanno l’impronta di un genio proprio dovuto alla singolare natura di questa terra e di questo cielo”.

Una cultura meticcia quella indagata e raccolta da Salinas, e l’accumulazione “indisciplinata”, così affascinante e ricca di sollecitazioni, è la testimonianza dell’alta considerazione che lo studioso aveva dell’umanità in tutte le sue espressioni di vita, mentre ogni qual volta subentra la gretta logica identitaria, classificatoria, razziale e selettiva, in gioco vi sono non solo la sorte degli oggetti culturali ma anche degli esseri umani, che oggi sono le donne, gli uomini e i bambini respinti dalle coste del Mediterraneo.

Kappagi

Articoli correlati

Troppi beni culturali da gestire? Affidiamoli al mercato

Depositi culturali: materiali di studio o avanzi di magazzino ?

Spaccato produttivo sui beni culturali: “prima lavora gratis, poi .